Segundo Willet (1949), sobre a circulação atmosférica em latitudes médias:

|

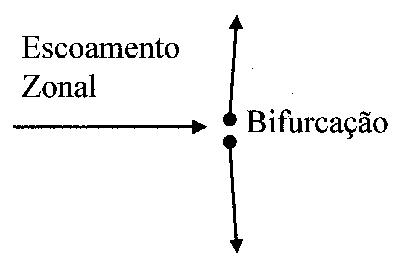

| Figura 1: Esquema ilustrativo da bifurcação do vento, na presença de um bloqueio. |

Anomalia persistente de alta pressão em altos níveis e latitudes mais elevadas que o normal (Nascimento, 1998).

|

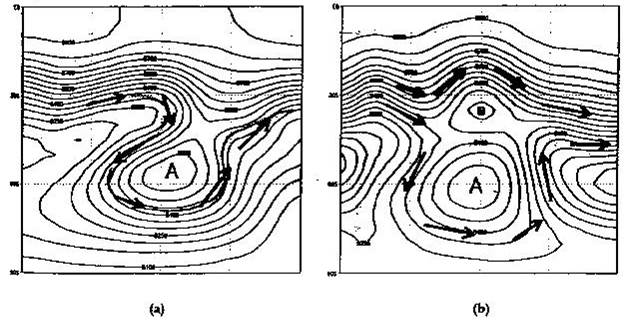

| Figura 2: Campos do geopotencial em 500hPa (contornos) e padrões de escoamento em níveis superiores (setas) para o HS na presença de sistemas de bloqueio: (a) Padrão Omega e (b) Padrão Dipolo. |

Segundo Marques (1996), existem três tipos de padrões de bloqueio (Figura 3):

|

| Figura 3: Padrões de bloqueios no Hemisfério Sul: (a) tipo dipolo, (b) tipo omega e (c) bloqueio de um anticiclone de grande amplitude. Fonte: Bluestein op cit., 1993. |

Critérios de Identificação

1. A corrente básica de vento de oeste (500 mb) deve se dividir em dois ramos;

2. Cada ramo deve transportar uma massa considerável;

3. O sistema de duplo jato deve se estender por pelo menos 45 de longitude;

4. O padrão deve persistir por pelo menos 10 dias.

1. O deslocamento do sistema de bloqueio deve ser menor do que 25º de longitude e 45ºS durante o período de bloqueio;

2. O Centro da alta deve estar pelo menos 10 ao Sul da posição normal do cinturão subtropical de alta pressão;

3. O bloqueio deve durar pelo menos 6 dias.

Critérios quantitativos/objetivos

Existem ainda métodos mais quantitativos para se identificar a presença de bloqueios que consiste de indicadores que verificam a variação anômala de algumas propriedades da atmosfera, entre as latitudes em que ocorrem os bloqueios.

A condição para que o fenômeno seja classificado como um sistema de bloqueio é a de este índice seja menor do que zero (IZ (λ) menor do que 0), ou seja, que haja um aumento da altura geopotencial com a latitude, durante um período de pelo menos seis dias sobre uma região média de aproximadamente 30 º de longitude.

O primeiro índice verifica a variação da pressão ao nível do mar (PNM) entre as latitudes de 35º e 55º S:

O segundo índice utilizado neste critério verifica uma variabilidade média entre latitudes da velocidade do vento zonal, dado pela relação:

Para que este critério identifique a presença de um bloqueio, as condições dos dois índices devem ser satisfeitas simultaneamente: a primeira é a de que o índice zonal de PNM seja menor do que 10 mb e a segunda de que o índice da velocidade zonal seja superior a 35 m/s durante o período em questão.

Onde: ΦN = 40ºS + Δ; Φ01 = 55ºS + Δ; Φ02 = 50ºS + Δ; ΦS = 65ºS + Δ, Δ = -10.0º; -7.5º; -5.0º; -2.5º; 0º. Z (λ,Φ) é a altura geopotencial em 500hPa, Φ é a latitude, λ é a longitude e Δ é um contador latitudinal que pode assumir os 5 valores indicados acima.

Segundo Tibaldi e Monteni (1990), uma longitude λ é definida como tendo um bloqueio, em um determinado instante de tempo, quando ambos os gradientes referidos acima satisfazem em, pelo menos um valor de Δ às seguintes condições:

a) GHGN maior do que 0

b) GHGS menor do que -10 m

A condição “b” assegura que não seja considerado uma situação de bloqueio quando o ciclone (baixa pressão desprendida) é anomalamente deslocado para sul (Tibaldi et al., 1994).

Ainda, para que seja identificado um episódio de bloqueio são necessários que ocorram conjuntamente os seguintes critérios:

1) Que as condições a) e b) sejam verificadas em pelo menos três longitudes consecutivas dentro de uma área mínima de 40° de longitude;

2) Que o critério 1) seja observado no mínimo por cinco dias consecutivos;

3) Que em todo o episódio de bloqueio exista apenas um único dia intermediário que não satisfaça o critério 1).

|

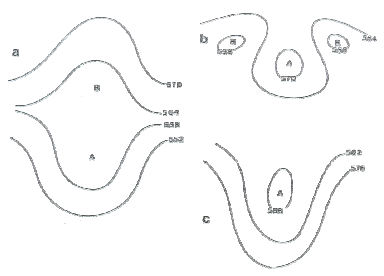

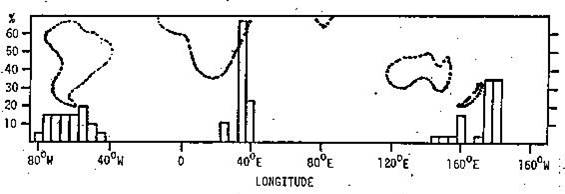

| Figura 4: Distribuição geográfica das situações de bloqueio em sua fase inicial no HS. Porcentagem dada para intervalos de 5 graus de longitude. Fonte: Van Loon (1956), p. 175. |

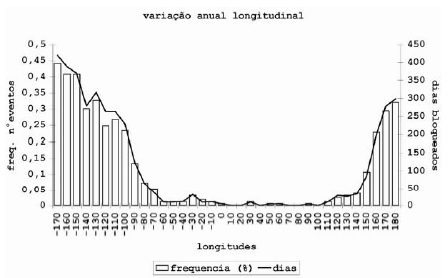

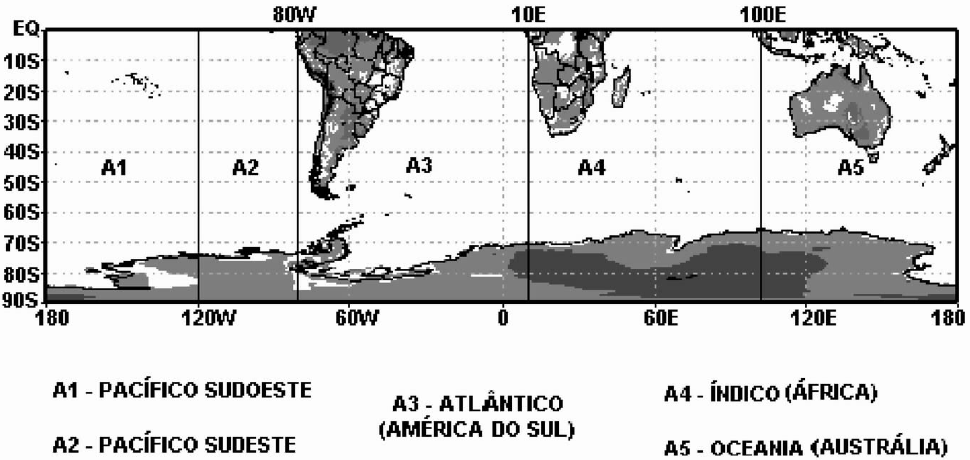

Segundo Mendes et al, 2005., existem 4 regiões preferidas para formação de bloqueios no HS:

Sobre o Pacífico Sul (180ºW-80ºW) os eventos de bloqueios se concentram praticamente entre as longitudes de 180ºW-120ºW (Pacífico Sudoeste).

|

| Figura 5: Distribuição longitudinal de freqüência (linhas) de eventos de bloqueios (em percentagem) e de dias bloqueados (colunas) para o período de 1960-2000. Fonte: Mendes et al, 2005. |

|

| Figura 6: Esquema gráfico longitudinal das áreas de estudo. Fonte: Mendes et al, 2005. |

Os bloqueios parecem ser uma combinação entre processos como:

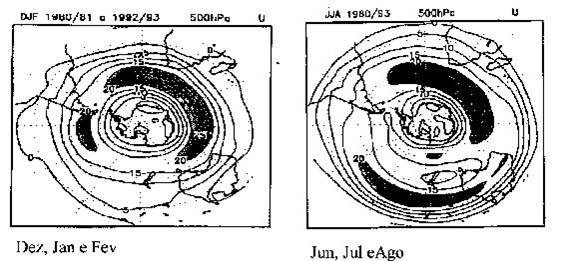

No HN a formação de bloqueios está associada a amplificação de ondas estacionárias, geradas por efeitos de orografia e contraste térmico entre terra e oceano;

Já no HS o contraste térmico domina sobre o orográfico a menos do sul da América do Sul e sul da Nova Zelândia;

Bloqueio atmosférico é um fenômeno local e pode ser representado e gerado por modelos pela combinação de mais de uma onda estacionária.

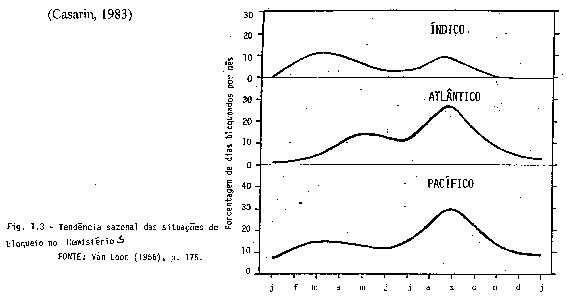

|

| Figura 7: Tendência sazonal das situações de bloqueio no HS. Fonte: Van Loon, 1956. |

|

| Figura 8: Média do vento zonal em 500 mb para (a) DJF e (b) JJA.de 1980 a 1993 – Áreas sombreadas são maiores que 20 m/s. |

|

| Figura 9: Média do vento zonal em 500 mb de JJA, para (a) 1985/La Niña (b) 1990/El Niño – Áreas sombreadas são maiores que 20 m/s. |

Neste item é feita uma análise mais detalhada da identificação qualitativa do sistema de bloqueio e posteriormente quantitativa utilizando-se de indicadores deste sistema, como os índices zonais. Em seguida é feita uma analisa da influencia deste nas condições sinóticas da região sudeste do Brasil.

Nas imagens de satélite no infravermelho, nota-se uma marcada nebulosidade na região do Uruguai e sul do Brasil que indica a localização de uma frente fria. Esta nebulosidade permanece estacionaria do dia 22 ao dia 24 de agosto, quando a partir de então começa a se deslocar em direção a região SE do Brasil passando no dia 26 de agosto no Paraná, chegando a São Paulo no dia 27 de agosto.

|

|

|

|

| Figura 10: Imagens do Satélite GOES 8 no IR para a América do Sul no mês de agosto de 2000 para os dias (a) 22 às 12Z; (b)24 às 12Z; (c)26 às 12Z; (d)Posicionamento das frentes do dia 22 ao dia 27(12Z). |

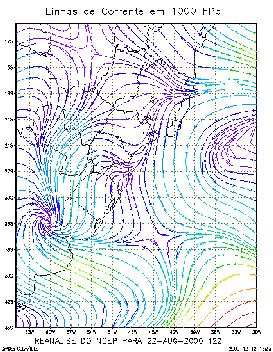

A progressão da frente é indicada na figura de linhas de campo em 1000 mb para a região SE do Brasil, do dia 22 ao dia 27 de agosto. Nota-se nesta análise como a região permaneceu livre da passagem natural das frentes frias durante o período em questão 20 ao dia 26 de agosto.

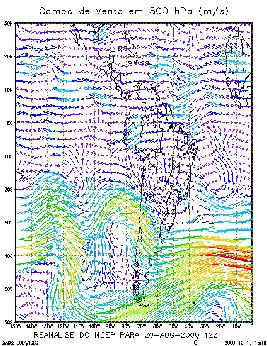

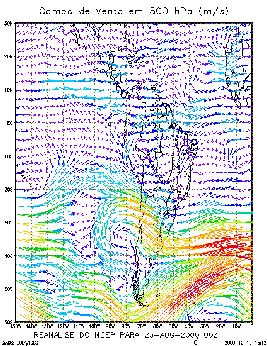

Realizando-se uma análise dos campos de vento em 500 mb no Pacífico Sul na costa oeste da América do Sul, nota-se a presença de um anticiclone gerando uma bifurcação do campo de vento zonal no dia 20 de agosto, e que permanece por aproximadamente 6 dias, do dia 20 ao dia 25 de agosto de 2000. Ele esta localizado aproximadamente a 40ºS, que obedece aos ‘pelo menos’ 10o ao sul do cinturão de anticiclones e permaneceu entre 100ºW e 80ºW. A análise da altura geopotencial também apresentou bem o padrão Omega invertido que começa a ser formado neste dia. Pode-se verificar ainda no dia 23 de agosto, que inicia-se um novo sistema a NW do bloqueio identificado inicialmente, este aos poucos vai se intensificando até que os sistemas conseguem se propagar zonalmente a partir do dia 26 de agosto.

|

|

| Figura 11: Campo de Vento em 500mb da análise do modelo NCEP, visualizado pelo GRADS, nos dias: (a) 20 de agosto de 2000 as 12Z; (b) 23 de agosto de 2000 as 12Z. |

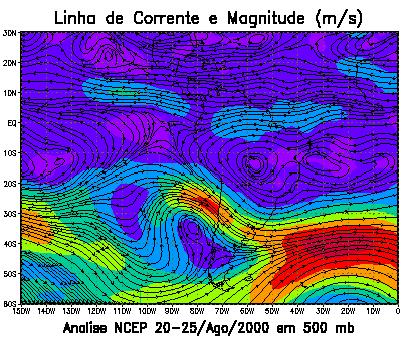

A Figura abaixo apresenta as linhas de corrente e magnitudes médias para o período de bloqueio 20 a 25 de agosto, mostrando a permanência do padrão Omega invertido no período, pode-se ainda notar o forte jato formado no encontro dos dois ramos da bifurcação localizado ao sul do Oceano Atlântico Sul. A presença deste jato nesta posição também contribui para a desintensificação das frentes frias que se deslocam em direção ao SE.

|

| Figura 12: Linha de Corrente e magnitude do vento em 500mb da análise do modelo NCEP, para a média do período de 20 a 25 de agosto de 2000. |

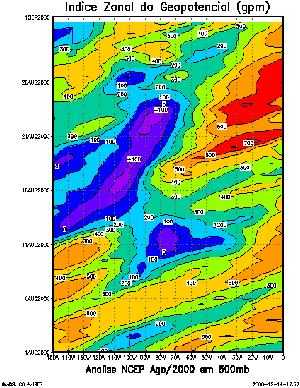

A seguir, são apresentados os resultados da análise quantitativa feita com alguns índices. A figura abaixo apresenta a variação do índice zonal do geopotencial em 500mb durante todo o mês de agosto. Pode-se notar que no período de 20 a 25 de agosto o índice permanece abaixo de zero, e da ordem de menos 100 gpm, e a região identificada como bloqueio não se desloca mais do que 25º de longitude no período, garantindo desta forma a condição para a classificação do sistema como de bloqueio atmosférico, por este método de Lejeñas.

|

| Figura 13: Índice Zonal do Geopotencial aplicado entre 35º e 50ºS de latitude a 500mb durante o mês de agosto de 2000. |

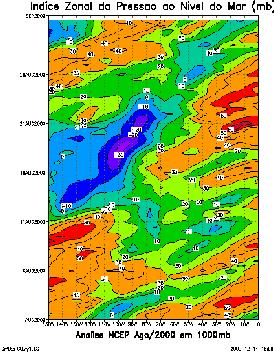

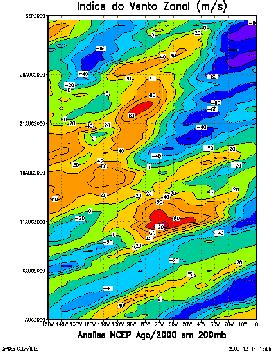

Outro sistema de identificação de bloqueio utilizado foi baseado nos índices de Kayano e Kousky. A figura (a) abaixo apresenta a variação do índice zonal de pressão ao nível do mar durante todo o mês de agosto de 2000. Pode-se notar que o índice obedece a condição de ser menor do que 10mb durante um período que começa no dia 16 até aproximadamente ao dia 23 de agosto, um pouco antecipado em relação ao período em questão. O segundo índice do vento zonal em 250 mb é apresentado na figura (b). Já para este índice o período em análise é exatamente o que apresenta valores acima de 35 m/s condição para ser considerado um bloqueio juntamente com o índice anterior.

|

|

| Figura 14: (a) Índice Zonal da Pressão ao Nível do Mar aplicado entre 35º e 55ºS de latitude durante o mês de agosto de 2000; (b) Índice da Velocidade do Vento Zonal em 250mb. |

Portanto dada a persistência de seis dias das condições impostas pelos índices no período de 20 a 25 de agosto, podemos classificar o sistema observado como um sistema de bloqueio atmosférico, ocorrido sobre o Oceano Pacífico na costa oeste da América do Sul.

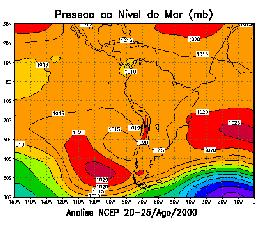

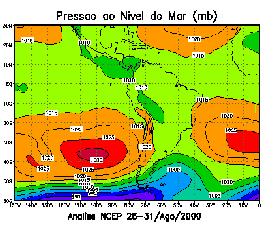

Identificado o bloqueio atmosférico vamos agora apresentar a influência deste sistema sobre outras regiões. A primeira observação é com relação ao posicionamento da Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (APSAS), figura abaixo. Durante o período de bloqueio APSAS, na média do período, permaneceu um pouco deslocada leste do Oceano Atlântico exercendo uma influência significativa sobre a região SE do Brasil, como mostra a figura (a) de PNM. Já no período seguinte quando não há mais a presença do bloqueio nota-se que a intensidade da APSAS diminuiu, diminuindo sua influência sobre a região SE, figura (b).

|

|

| Figura 15: Pressão ao nível do mar média: (a) Período de 20 a 25 de agosto de 2000; (b) Período seguinte 26 a 31 de agosto 2000. |

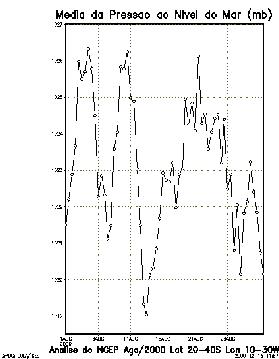

A variabilidade da intensidade média da pressão ao nível do mar na região onde o centro da alta se localiza (entre 20 a 40ºS e entre 10 e 30ºW) pode ser observada na figura abaixo. Ocorre uma intensificação da PNM exatamente no período de bloqueio. Sabe-se que a presença do sistema de Alta pressão atuando sobre a região SE do Brasil é a situação sinótica que o gera as condições observadas para a região de São Paulo no período de bloqueio, sendo bem identificadas na figura de média de PNM do período.

Série temporal da Pressão ao nível do mar média na região do centro da APSAS, do período de agosto de 2000.

|

| Figura 16 |

A presença da alta pressão gera movimentos de subsidência de ar seco e frio, promovendo céu claro, sem nuvens na região, e as condições observadas na análise termodinâmica de fortes inversões térmicas com subsidência, formando uma espécie de tampa impedindo a dispersão dos poluentes na região de São Paulo.

O movimento vertical médio foi analisado no período (20-25 de agosto) em um corte feito sobre a longitude de São Paulo em torno de 43ºW. Nota-se sobre a região de São Paulo em 23ºS elevados valores positivos de Omega na coluna que vai da superfície até aproximadamente 600mb, indicando intenso movimento de subsidência já esperado pelas análises anteriores, na região. Já na região Sul do Brasil e Uruguai observa-se altos valores de Omega negativo o que indica convergência em baixos níveis gerando movimento ascendente propiciando a formação de nuvens como as observadas nas imagens de satélite. Mais ao sul tem-se intensa subsidência sobre o oceano.

|

| Figura 17: Perfil vertical médio de Omega, no período de 20 a 25 de agosto de 2000, sobre a longitude de São Paulo (43ºW). |

Mostrou-se neste item a influência do sistema de bloqueio formado no sudeste do Oceano Pacífico Sul sobre outras regiões, como o sul do Brasil e Uruguai, mantendo as condições meteorológicas nestas regiões persistentes pelo mesmo período.

Foi possível identificar (com o auxilio dos índices zonais) o sistema de bloqueio na região do Oceano Pacífico na costa oeste do sul da América do Sul no período de 20 a 25 de agosto de 2000. A presença deste bloqueio neste período esteve relacionada ao posicionamento e intensidade da Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul, exercendo forte influência sobre a região SE do Brasil. A ação do sistema de alta pressão sobre a região no período promoveu: dias sem nuvens de grande amplitude térmica e baixa umidade relativa e noite com intensas inversões térmicas com subsidência de ar frio e seco, com mostrou a análise termodinâmica. Condições estas desfavoráveis à dispersão de poluentes na região, o que foi observado na série temporal de concentrações de material particulado inalável apresentado.

A característica do bloqueio atmosférico em barrar a circulação de transientes na atmosfera e seu caráter persistente exerce forte influencia em regiões vizinhas e remotas causando padrões anômalos por longos períodos. Diversos autores ressaltam a importância de uma melhor compreensão do fenômeno de bloqueio e dos processos de sua formação, manutenção e dissipação pois devido ao seu caráter persistente, desta forma durante os períodos de bloqueio a previsibilidade das regiões afetadas pelo sistema é aumentada. E uma melhor previsão consequentemente representa benefícios em vários setores como agrícola, industrial, energético, transporte e outros e ainda aos modelos de previsão de poluentes.

Uma vez identificada a formação de um bloqueio na costa sudeste do Oceano Pacífico medidas preventivas poderiam ser tomadas para se reduzir a emissão de poluentes no período uma vez que já se prevê um determinado período de condições desfavoráveis a dispersão de poluentes na região sudeste do Brasil. Não que isto seja uma solução, nem a curto nem a longo prazo, para a problemática da poluição de São Paulo mas sim uma medida instantânea para redução do impacto de altas concentrações de poluentes na população.

1) O que caracteriza bloqueio?

2) Qual a diferença entre padrão Omega e padrão dipolo?

3) Quais os critérios de identificação de bloqueios?

4) Por que devemos nos preocupar com diferenças entre HN e HS?

5) Quais as contribuições de alta e baixa freqüência entre os processos de bloqueio?

Casarin, D.P. (1983). Um estudo observacional sobre os sistemas de bloqueio no Hemisfério Sul. Dissertação de Mestrado. INPE.

Fuentes, M.V. (1996). Bloqueios. Climanalise Especial. Cap 8, INPE.

Hess, S.L. (1959). Introduction to Theoretical Meteorology. Holt, Rinehart and Winston, New York, p. 362, Cap.5.

Marques, R.F.C., V.B. Rao (1996). Bloqueio Atmosférico no Hemisfério Sul durante o período de 1980 a 1993. Climanalise Especial. Cap 8, INPE.

Nascimento, E. L. (1998). Influência dos bloqueios atmosféricos na propagação de ondas de Rossby em escoamentos de Inverno no Hemisfério Sul. Tese de Mestrado. IAG/USP.

Stull, R.B. (1991). Mean Boundary Layer Cgaracteristics. In: An Introduction to Boundary Layer Meteorology. Kluwer Academic Publishers, Boston. Capítulo 1, p.2-26.

(acessado em 15/08/10)